건너뛰기 링크

주메뉴 및 상단메뉴

본문 및 주요 콘텐츠

중국뉴스

문화·예술

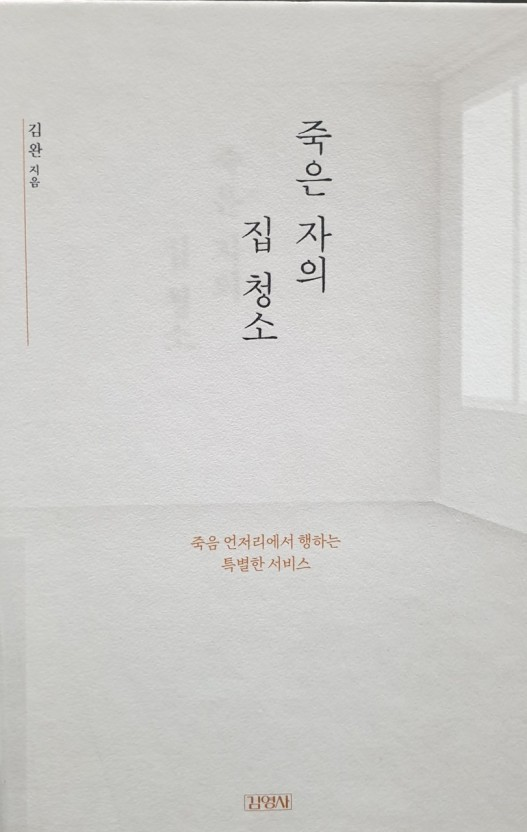

[책읽는 상하이 140] 죽은 자의 집 청소

등록일 : 2022.05.12 09:12:08

조회 : 315

김완 | 김영사 | 2020.05.30

그만의 특별한 배웅

몇 달 전 여느 날과 똑같이 시작되었던 목요일 아침, 친구의 부음을 듣게 되었다. 사인은 심장마비였다. 며칠 전까지 모임에서도 만나고 점심 식사도 같이 하면서 이야기를 나눴던 건강한 친구였다. 지인들과 함께 놀라움과 황망함, 슬픔의 시기를 겪고 나서 그 친구가 떠난 후의 뒷자리에 대한 이야기도 들을 수 있었다. 집 안에는 티끌 하나 없을 정도로 청소가 잘 되어있었고, 냉장고 안에는 갖가지 반찬 통이 깔끔하게 정돈되어 있었다고 한다. 평소에 논술 지도로, 성당 자원봉사로, 그 외 여러 가지 취미활동으로 하루를 빼곡하게 채우며 바쁘게 보내던 친구였는데 언제 집안 일까지 그렇게 했었는지. 바지런을 떨었을 친구의 모습이 눈에 선했다. 평소에도 깔끔한 성격이 마지막 가던 그 자리에도 그대로 담겨 남아있었던 것이다.

친구를 그렇게 보내고 나서 우리가 함께 읽고 이야기를 나눴던 책 한 권이 떠올랐다. 올 새해를 맞이하면서 선택한 첫 책, ‘죽은 자의 집 청소’였다. 삶의 의미를 그 반대의 위치에서 다른 시선으로 성찰해보자는 의미로 골랐던 책이었다.

저자 김완은 특수청소부이다. 대학에서 시를 전공했고 작가로 활동을 했으나 현재는 특수청소업체를 운영하고 있다. 특수청소부라는 직업이 있다는 것도 이 책을 통해 처음 알았다. 이들은 자살과 고독사, 혹은 범죄의 현장, 쓰레기가 산처럼 쌓여있는 집, 오물이나 동물의 사체로 가득한 집 등 쉽사리 치울 수 없는 곳을 청소한다. 누군가의 생사가 공존했던 마지막 장소에서 비극을 치우고 고독을 지우고 어둠을 말끔하게 걷어내는 일을 하는 것이다. 죽음에 대해 늘 회피하는 태도로 일관했던 나는 이 책을 읽는 동안은 어쩔 수 없이 내내 죽음을 생각해야 했다. 책을 시작했을 때는 마음이 무겁고 어두웠다면 책을 읽고 나서는 오히려 가벼워졌다. 죽음에 대해 덤덤하게 인정하게 되었다고나 할까.

이 책은 저자가 현장에서 경험하고 목도한 사례들과 특수청소부로 사는 자신의 이야기를 담고 있다. 죽는 순간까지 분리수거에 집착했던 사람, 집안 가득 소변을 모아놓았던 사람, 자살로 몰고 간 극한 가난의 흔적 등. 죽음은 냄새로 와서 냄새로 질기게 남는다고 한다. 장판의 피나 오물의 흔적은 닦으면 그만이지만 죽음이 남긴 냄새는 한번 맡게 되면 쉽게 잊히지 않을 정도라고 한다. 시를 전공하고 글을 썼던 저자답게 시각과 후각을 자극하는 생생한 묘사들로 가득하다. 그런 문장들이 불편하고 속이 메스꺼워지던 순간도 있었음을 고백한다. 하지만 우리가 남기고 가게 될 죽음의 모습일 수도 있을 것이다. 현재의 내 모습과 주변뿐만이 아니라 죽음의 뒷자리까지 내 삶의 모습이라는 것을 이 책을 통해 알게 되었다. 친구가 남기고 간 뒷자리까지 친구의 평소 성격과 꼭 닮은 것처럼 말이다.

저자는 죽음과 고독, 가난과 삶의 흔적들을 지우며 누군가의 죽음을 아파하고 분노하고 슬퍼한다. 고독사한 대부분의 고인들은 찾는 가족들조차 없다고 한다. 고단하고 외로웠을 이웃들의 마지막을 그는 따뜻하고 경건하게 배웅한다. 적어도 그들의 뒷자리는 저자의 손길로 쓸쓸하지 않았을 것이다. 이 책의 마지막 페이지를 넘기며 책을 덮기가 아쉬웠던 이유이기도 하다. 저자의 따스한 위로는 나를 향한 것이기도 했다.

“이 집을 치우면서 한 가지 뚜렷하게 알게 된 것이 있다면 당신에 대한 것이 아니라 당신을 향한, 이곳에 남은 자들의 마음입니다. 당신은 사랑받던 사람입니다. 당신이 버리지 못한 신발 상자 안에 남겨진 수많은 편지와 사연을 그 증거로 제출합니다. 또 당신이 머물던 집에 찾아와 굳이 당신의 흔적을 보고 싶어 한 아버지와 어머니, 홀로 방에 서서 눈물을 흘리던 당신의 동생이 그 증인입니다” 죽은 자의 집 청소 중에서.

김경은

외국에 살다 보니 필요한 책들을 구하기가 쉽지 않아 이 문제를 함께 해결하고자 책벼룩시장방이 위챗에 둥지를 틀었습니다. 그리고 2017년 9월부터 한 주도 빼놓지 않고 화요일마다 책 소개 릴레이를 이어오고 있습니다. 아이의 엄마로, 문화의 소비자로만 사는 데 머무르지 않고 자신의 목소리를 내온 여성들의 이야기를 상해 교민 여러분들과 나누고 싶습니다.

ⓒ 상하이방(http://www.shanghaibang.com), 무단전재 및 재배포 금지